Malina Casino

Das legendäre Malina Casino heißt Spieler aus Österreich willkommen. Diese beliebte Gaming-Plattform bietet tausende von Video-Slots und Glücksspielen, ein großzügiges Bonusprogramm, das "Glücksrad" und einen VIP-Club mit besonderen Privilegien. Die Plattform wird von einem renommierten Betreiber verwaltet.

Was ist mit der Malina Casino Website los

Design? Ganz normal. Nichts Überflüssiges — alles steht dort, wo's hingehört. Das Menü funktioniert einwandfrei, man kann finden was man braucht ohne Kopfschmerzen zu bekommen. Unten auf der Seite der Standard-Kram: Nutzungsbedingungen und anderer offizieller Quatsch.

Sprachen gibt's verschiedene — deutsch, englisch, russisch... Wechselt man über ein kleines Menü oben. Für Österreicher ist deutsch standardmäßig eingestellt, logisch.

Oben hängen Banner mit Boni. Ständig blinkt was Neues auf — Aktionen und so, Angebote halt. Praktisch, muss ich sagen.

Man muss nicht auf der ganzen Website herumkrabbeln um frische Goodies zu finden. Die offizielle Malina Casino Seite sieht aus... na ja, wie sie aussieht. Funktioniert ohne Probleme, das ist die Hauptsache.

| Gründungsjahr | 2017 |

| Eigentümergesellschaft | Tranello Limited |

| Lizenz | Antillephone (Curaçao) |

| Casino-Status | Aktiv 🎰 |

| Live-Chat verfügbar | Ja |

| Spieleanzahl | 100+ |

| Anbieter | - |

| Bonus-Angebote | - |

| Unterstützte Länder | 93 |

| Mindesteinzahlung | €10 |

| Mindestauszahlung | €20 |

| Akzeptierte Währungen | USD, EUR, RUB, Kronen, Lira, Yen |

| Website-Sprachen | Chinesisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch |

| Support-Sprachen | Mehrsprachig (12 Sprachen) |

| Österreich-Status | Zugelassen ✅ |

Lizenz

Brivio Ltd. agiert völlig legal. Die haben 'ne Lizenz aus Curaçao - Nummer Invicta Networks N.V. - 8048/JAZ20Invicta. Falls es jemanden juckt... Am Ende der Seite baumelt so ein Validator-Badge rum, das bestätigt das Ganze.

Boni und Aktionen

Hier hat der Betreiber echt nicht gegeizt. Willkommenspakete, Cashback, ständig irgendwelche Turniere. Malina Casino bemüht sich tatsächlich um Neulinge und Stammkunden gleichermaßen.

Erste Einzahlung

Standard-Kram — verdoppeln die Einzahlung bis zu 1.200 Euro plus hundert Freispiele. Minimum sind 12 Euro. Umsatzbedingungen x40, fünf Tage Zeit dafür. Eigentlich ganz normal.

Zweite Einzahlung

Wird etwas trickreicher. Von 12 bis 60 Euro gibt's 125% + 50 Spins. Packst du mehr als 60 Euro rein — gleicher Prozentsatz, aber Maximum liegt bei 600 Euro. Wager bleibt derselbe.

Dritte Einzahlung

Der großzügigste im Paket. 200% zur Einzahlung ab 60 Euro. Maximum 600 Euro plus hundert Gratisdrehungen. Wieder x40 zum Freispielen und fünf Tage für alles.

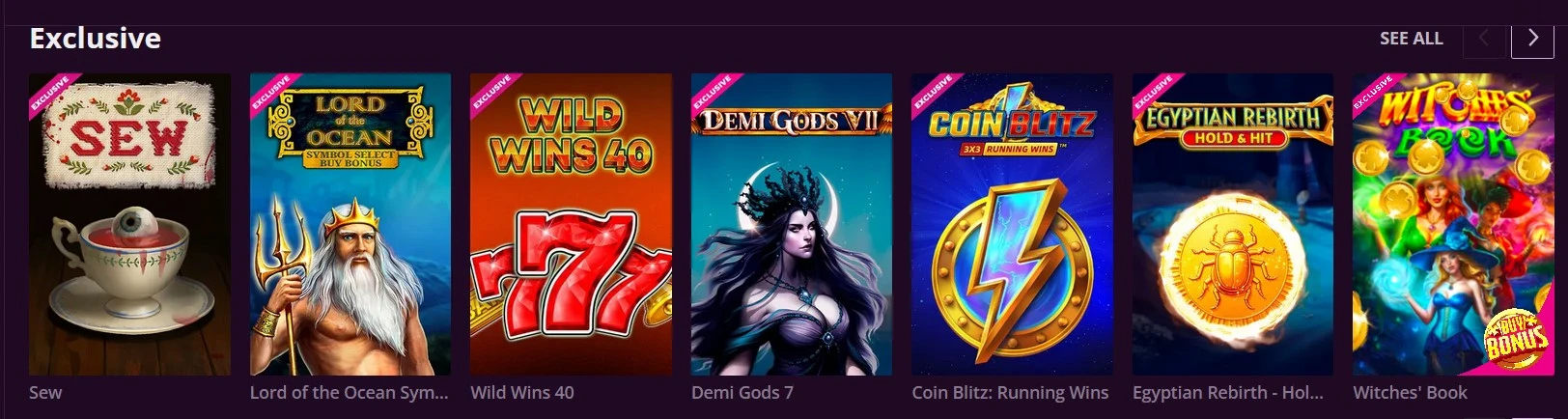

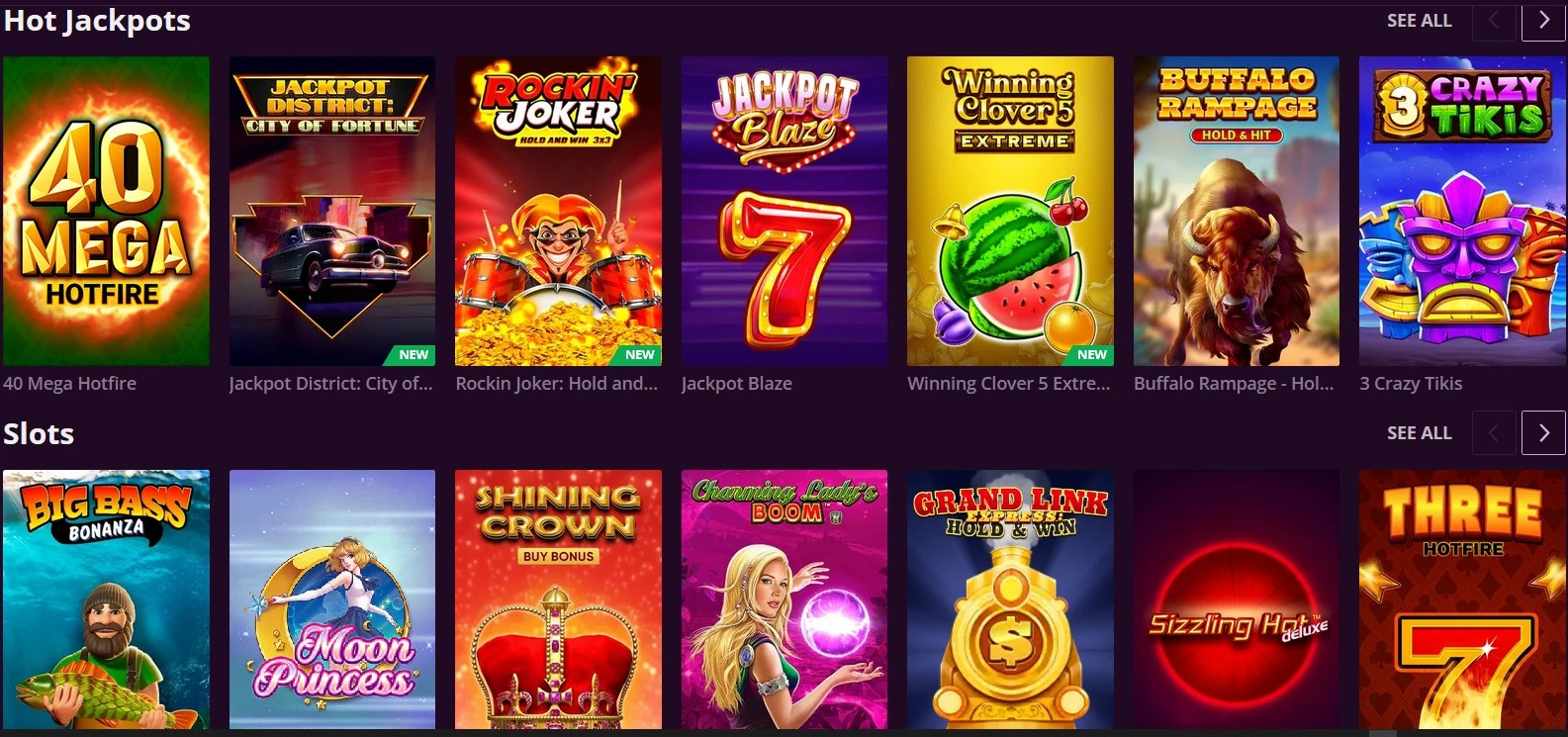

Spielautomaten

Die Sammlung ist beeindruckend — über 6000 Games von bewährten Anbietern. Lädt alles flott, rund um die Uhr verfügbar. Filter helfen beim Finden nach Parametern oder Entwickler. Ehrlich gesagt, kann man schon mal den Überblick verlieren bei der Auswahl.

Die Navigation ist... nun ja, geht schon in Ordnung. Man kann nach Features sortieren, nach Providern, nach dem ganzen Popularitätskram.

Demo-Modus

Alles gratis ausprobieren? Klar geht das. Nicht mal anmelden musst du dich. Einfach auf "Demo" klicken — zack, virtuelle Credits. Die ganze Mechanik bleibt gleich wie im echten Modus... nur dass du halt nix wirklich gewinnen kannst. Aber hey, zum Reinschnuppern bei Malina Casino reichts allemal.

Ideal für neue Spiele ausprobieren. Oder halt einfach mal zocken ohne dass was passiert.

Handy

Läuft am Smartphone einwandfrei. Jeder Browser geht, solange das Netz stimmt. Das Design haben sie für kleine Displays angepasst... aber die Features bleiben gleich. Login-Daten von der Desktop-Version funktionieren auch hier bei Malina Casino.

Gibt's auch 'ne Malina Casino App — läuft auf Android und iOS. Links findest irgendwo auf der Seite. Falls die malina casino offizielle Webseite mal spinnt... na ja, Mirror von malina casino rettet immer.

Anmeldung — so läuft der Hase

Kurz und knackig:

- Auf "Registrierung" klicken

- Deine Daten reinhauen

- Bestätigen

- Einzahlung und ab geht's

Button prangt meist auf der Startseite. Malina casino österreich login — ist eh klar der Weg.

E-Mail oder Handy. Passwort sollte schon robust sein.

Code kommt per Mail oder SMS. Manchmal wollen sie noch den Ausweis sehen — passiert halt.

Karte, E-Wallet, Überweisung — was auch immer. Willkommensbonus nicht vergessen zu aktivieren. Zocken!

Was gibt's außer den Slots noch

Nicht nur Spielautomaten am rotieren dort. Sportwetten, Live Dealer, Tische... Im Menü ist alles sauber sortiert.

Sportwetten

Buchmacher läuft auch mit. Dutzende Sportarten, Pre-Match plus Live. Programm ist okay — links Sport auswählen, in der Mitte hängen die Events. Läuft wie's soll.

Live Dealer

Streams ohne Ende — über 400 Stück. Pragmatic Play Live, Evolution, Playtech betreiben die Tische. Blackjack, Poker, Roulette, Baccarat... sogar diese verrückten Shows mit Gedöns.

Virtuelle Tische

Standard Roulette, Blackjack, Baccarat, Sic Bo. Eigener Tab dafür. Suche nach Namen funktioniert — praktisch.

Häufige Fragen

Was österreichische Spieler über Malina Casino schreiben

AlpenMax92

Könnt überall zocken, aber Malina ist einfach... anders. Schon seit Jahren dabei und bereue nix. Interface läuft butterweich nach dem letzten Update — alles viel schneller geworden. Auszahlungen? Maximal 2-3 Stunden auf mein Konto. Support antwortet auch gleich, nicht wie bei anderen wo man ewig wartet.

vor 2 Wochen

SalzburgLady

Ehrlich? Das Design gefällt mir schon mal. Slots sind fair — zahlen wirklich aus, nicht wie bei manchen anderen wo nichts geht. Bei Malina Casino hab ich mit den Willkommensboni echt gut angefangen, ein paar Freispiele haben sogar was gebracht. Spiel definitiv weiter hier.

vor einem Monat